一般歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

- 緊急の際は

お電話ください - 0465-74-0781

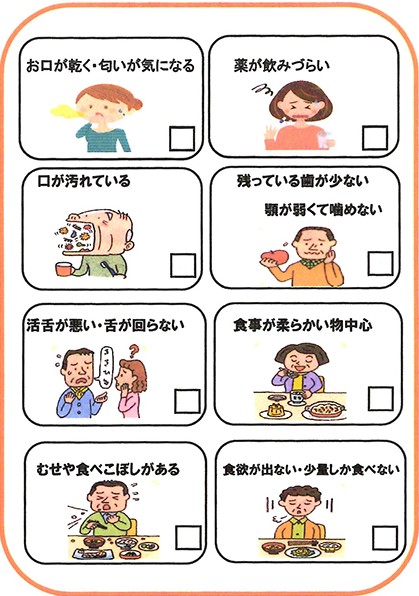

お口の役割には主に、食べる・話す・呼吸するなどがありますが、お口に何らかの異常が生じるとこれらの役割が果たせなくなります。

お口の以上は、些細な衰えから始まりますが、そのまま放置すると全身へ悪影響を及ぼすこともあります。お口の機能が低下(租借・嚥下・構音・唾液・感覚)していく症状を口腔機能低下症といいます。加齢だけではなく、疾患や障害など様々な要因によって、口腔機能が複合的に低下している疾患です。

お口の機能低下を予防すると健康寿命延伸に大きく寄与することも分かってきました。また、早い段階から適切な対応をとれば改善も可能となります。

そのためにも、日頃からのお口の状態にも目を向け、気づきを得ることが大切です。健康寿命のためにもお口のメンテナンスは不可欠です。まずは、今のお口の状態を把握するとともにお口に対する意識を高めていきましょう。

舌の汚れを見ることによって、お口の清潔度を検査していきます。

お口の中の粘膜湿潤度または唾液で評価していきます。

残存歯数などで咬合力を測定していきます。

口腔機能測定器、健口ハンディで測定します。

舌圧は舌圧測定器により評価します。

検査用のグミゼリーを用いて咀嚼機能の評価をします。

EAT-10による質問紙票によって診断します。

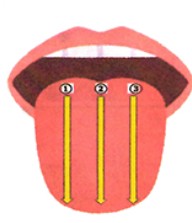

一方向のみ「奥→前」にブラシをなぞります。

※ブラシを乗せて、引っ張る程度の力で!

押さえつけないようにしましょう!

数日に1回、多くても1日1回磨きましょう

①. 鏡を見ながら舌をできるだけ前方に突き出します

②. ブラシのハンドル部位を軽く握り、舌表面にブラシを当てていきます

③. 軽い力でゆっくりと前方に引き出すようにして数回ブラッシングします

④. ご使用後はブラシをきれいに洗い流して、通気性のいい所に保管して下さい

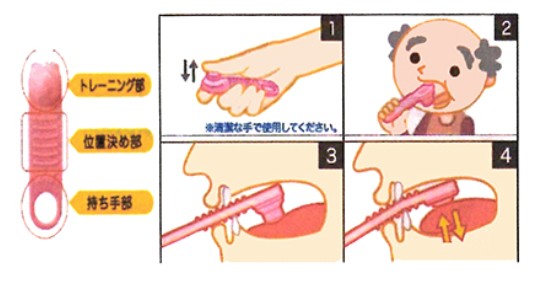

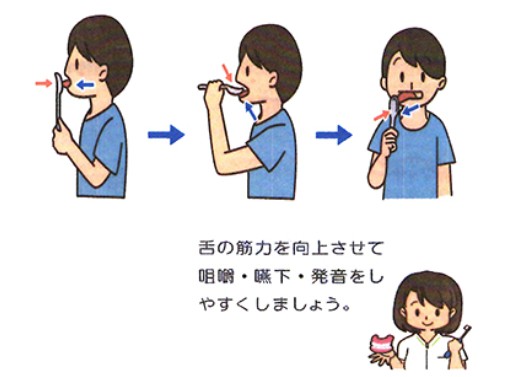

①. 使用後は、トレーニング部位を指で2.3回押しつぶす

②. ペコぱんだをくわえる

③. トレーニング部を舌の上にのせて位置決め部を歯でくわえる

④. 舌でトレーニング部を繰り返し押しつぶします

1日3回

5回3セット または 10回3セット

①. 舌を突き出して、スプーンと押し合う

②. 舌を上に上げて、スプーンと押し合う

③. 舌を左右に動かして、スプーンと押し合う

10~15回 × 3セット

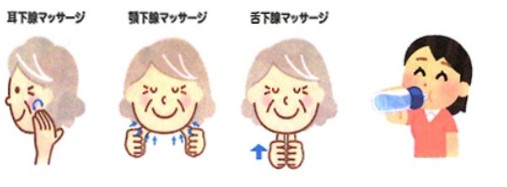

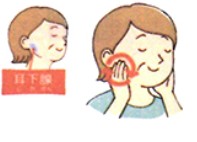

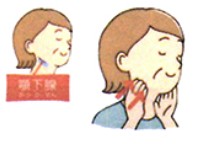

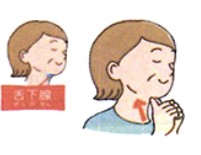

お口の中から唾液が減ってしまうと、細菌が繁殖しやすくなって口臭が強くなる原因となります。歯周病や虫歯も繁殖しますので、これらの危険性も高まるということになります。お口の中の乾燥を防ぐには、手軽にできる唾液マッサージが有効です。

耳たぶのやや前側、上の奥歯あたりを指全体で優しく押しながらマッサージします。

5~10回繰り返しましょう

顎の骨の内側に指をあて、耳下から顎の先まで優しくマッサージします。

こちらも5~10回繰り返しましょう

顎の先のとがった部分の内側を、下あごから舌を押し上げるように押します。自分で行う場合は両手の親指を使うといいでしょう。

こちらも5~10回繰り返しましょう

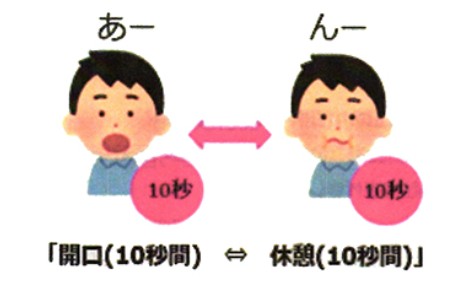

①.ゆっくり大きく開け 10秒間保持する

②.しっかり口を閉じて 10秒間休憩する

1日10秒 2セット

朝・夜やってみてください

お口を開く時には、無理をしない程度にしましょう

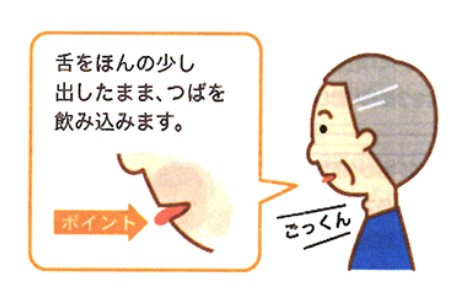

①. 舌を少し出したまま口を閉じます

②. 力強く「ごっくん」と唾を飲みこみます

③. これを5回ゆっくり繰り返します

5回1セットを毎食前に

ベロをあまり出しすぎないのがポイントです。

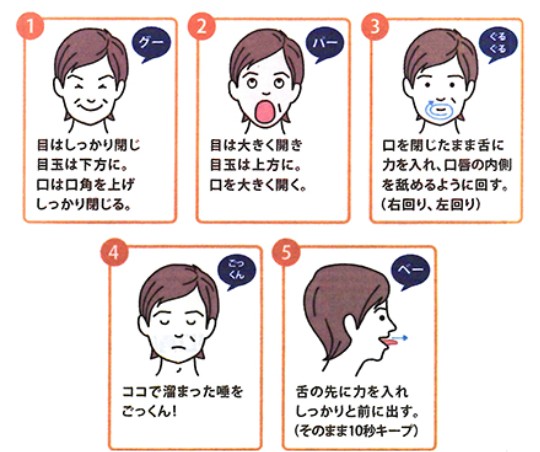

①. 大きく口を開ける

②. 口を開けた状態のまま、舌の先が口角に触れるよう交互に動かす。左右に振る際、舌の顎も一緒に動かさないよう注意しましょう

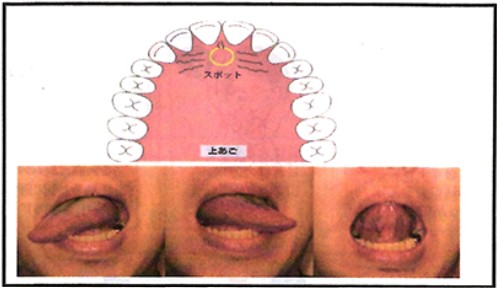

③. 舌を左右に振り、途中で「スポット」を声をかけてもらい舌の先をスポットの位置にあてる

1日6回 2セット

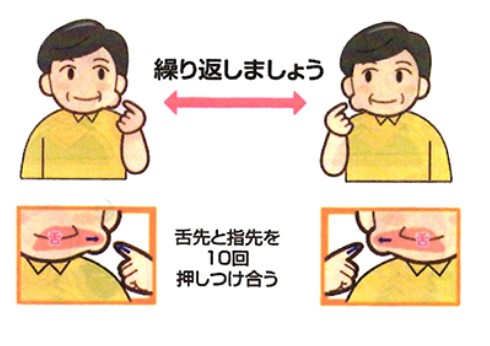

①. 舌を左の頬の内側に強く押しつけます

②. 自分で指で、口の中の舌の先を、頬の上から押さえる

③. それに抵抗するように、舌を頬の内側にゆっくり10回押しつけます

④. 右の頬でも同じことを繰り返します

①. 口を大きく開けて、舌をできるだけ出します

②. 上唇の舌の先で触ります

③. その後、左右の口角を舌の先で触ります。この動作を3回繰り返しましょう

①. 舌を下に出す

②. 舌を上に出す

③. 舌を右に出す

④. 舌を左に出す

⑤. 口の中で舌を右に回す

⑥. 口の中で舌を左に回す

⑦. 唇を舌でなぞる(右まわし)

⑧. 唇を舌でなぞる(左まわし)

⑨. 1~8を繰り返し3回行いましょう

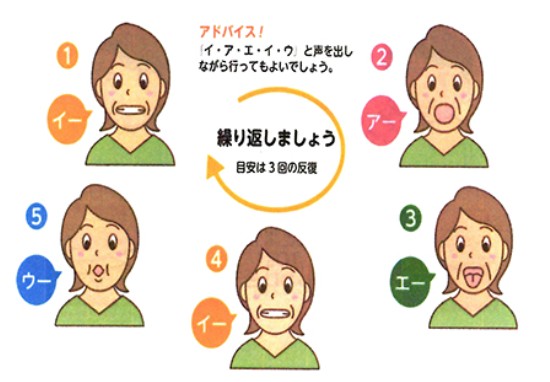

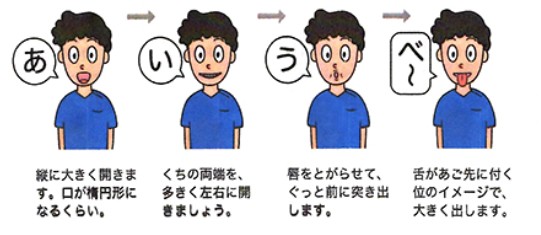

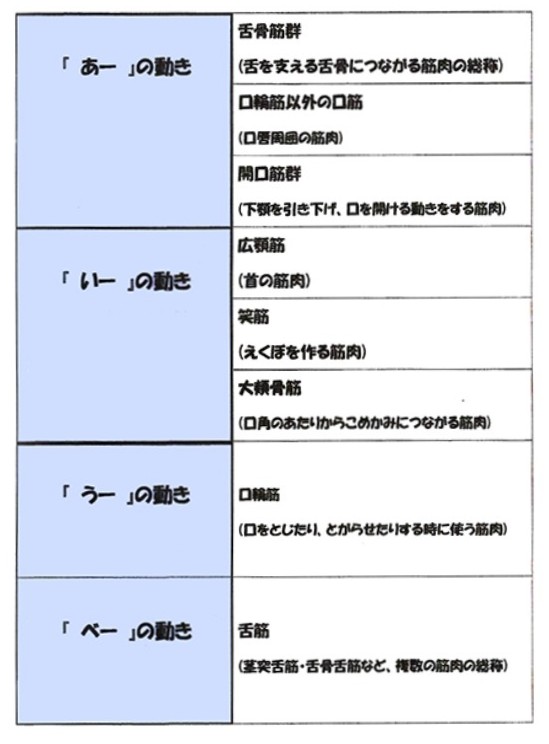

①.「あ~」と口を大きく開け、1秒キープします

②.「い~」と思い切り横に口を広げます。これも1秒キープします

③.「う~」と唇をとがらせて、大きく前に突き出し、1秒キープします

④.「べ~」と舌を出します。前に出すのではなく、顎先に向かって伸ばすような感じで行いましょう。これも1秒キープします

「あ~」「い~」「う~」「べ~」それぞれ1秒ずつキープして行います

これを10回繰り返します。

10回を1セットとし、1日に3セット

入浴中や就寝前がおすすめです。

パタカラはお食事前がおすすめです。

運動前の準備運動と同じで、実際に食べる前に体操しておく事でお口や舌の動きが慣れて食事しやすくなります。

できるだけ習慣になるよう、続けてみて下さい。

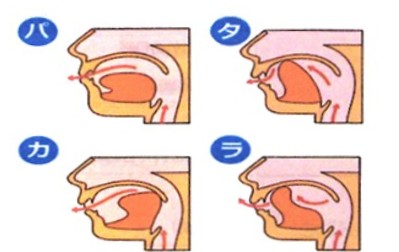

【パ】…上下の唇 機能低下⇒吸う・飲むのが難しくなる

口をしっかり閉じて発音する。唇を開け閉めする力を強くする

【タ】…舌の先 機能低下⇒食べ物を押しつぶせなくなる

舌を上あごにしっかりとくっつけることで発音します。舌の先を強くする

【カ】…舌の奥 機能低下⇒飲み込みが難しくなる

喉の奥に力を入れ、喉を閉める事で発音します。舌の奥の力を強くする

【ラ】…舌を反らせる 機能低下⇒食べ物を丸められなくなる

舌を丸め、舌先の上の前歯の裏につけて発音します。舌を巻く力を強くする

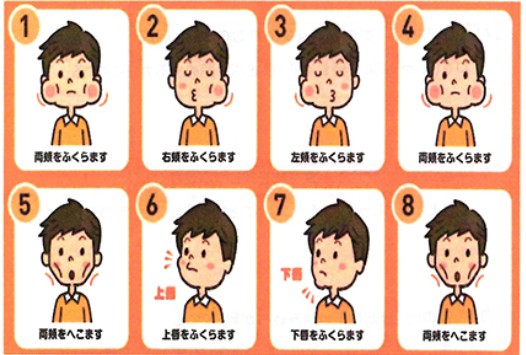

①. 両頬を膨らませます

②. 右頬を膨らませます

③. 左頬を膨らませます

④. 両頬を膨らませます

⑤. 両頬をへこませます

⑥. 上唇を膨らませます

⑦. 下唇を膨らませます

⑧. 両頬をへこませます

⑨. 1~8を繰り返し3回行います

頬をふくらませた後

すぼめる動きを数回します

(水はなくてもよい)

『ブクブク うがい』

『ガラガラ うがい』

を長めにするのも効果的

(約10秒間)

①. 頬を膨らませて、舌を上顎に押し付け口から息がもれないようにこらえます

②. 次に、息をすうように口をすぼめます

③. この動作を3回繰り返しましょう

①. 下記の単純パターン(1~10)を各5回行ってください

②. パターン表は各曜日ごとに横列で発音してください

③. 発音する時は、出来るだけ唇と舌を意識して動かす

④. ゆっくり・はっきり・大きな声で行ってください

⑤. 慣れてきたら、だんだん早く行えるように頑張りましょう

●単純パターン(1日5回 1週間メニュー〉

| 横列で発声➡ | 横列で発声➡ | 横列で発声➡ | 横列で発声➡ | 横列で発声➡ | 横列で発声➡ | 横列で発声➡ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |

| ① マカト | ① マダテ | ① カダマ | ① バダマ | ① バダカ | ① タダカ | ① テダマ |

| ② マキト | ② マジテ | ② カジマ | ② バジマ | ② バジカ | ② タジカ | ② テジマ |

| ③ マクト | ③ マズテ | ③ カズマ | ③ バズマ | ③ バズカ | ③ タズカ | ③ テズマ |

| ④ マケト | ④ マデテ | ④ カデマ | ④ バデマ | ④ バデカ | ④ タデカ | ④ テデマ |

| ⑤ マコト | ⑤ マドテ | ⑤ カドマ | ⑤ バドマ | ⑤ バドカ | ⑤ タドカ | ⑤ テドマ |

| ⑥ マバト | ⑥ マダテ | ⑥ カバマ | ⑥ バダマ | ⑥ バダカ | ⑥ タダカ | ⑥ テバマ |

| ⑦ マビト | ⑦ マジテ | ⑦ カビマ | ⑦ バジマ | ⑦ バジカ | ⑦ タジカ | ⑦ テビマ |

| ⑧ マブト | ⑧ マズテ | ⑧ カブマ | ⑧ バズマ | ⑧ バズカ | ⑧ タズカ | ⑧ テブマ |

| ⑨ マベト | ⑨ マデテ | ⑨ カベマ | ⑨ バデマ | ⑨ バデカ | ⑨ タデカ | ⑨ テベマ |

| ⑩ マボト | ⑩ マドテ | ⑩ カボマ | ⑩ バドマ | ⑩ バドカ | ⑩ タドカ | ⑩ テボマ |

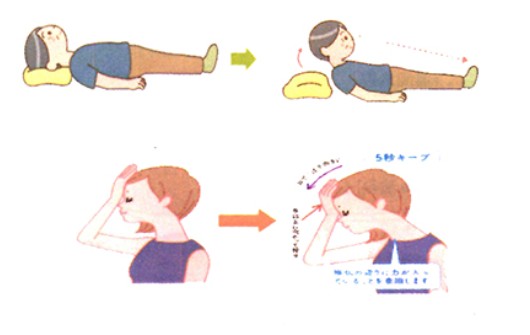

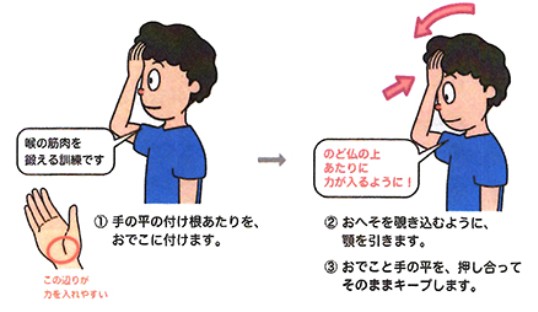

嚥下のおでこ体操では、嚥下に関わる筋肉を増やす・食堂の入り口が大きく開くように促す・食事をするための体の準備をしていきます。

①. おでこに手の付け根当て、手とおでこで押し合う

②. おへそをのぞき込むように、おでこを下方向へ

③. のど仏周辺に力が入るようにして5秒間キープする

④. 1~3を繰り返します

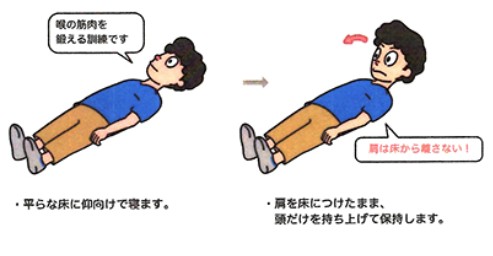

シャキア訓練は喉の筋肉(舌骨上筋の筋力)を強化し、咽頭の前上方への移動を改善することによって食堂開口部の前上方への移動を改善することによって食堂開口部の開大を目指すトレーニングです。

①. 横になり、爪先を見る様に頭を持ち上げ首に力が入る事を意識します

②. 30秒から60秒頭を上げ続けます

③. その後頭を下して1分間休みます

④. 1~3を繰り返します